誰のためのお店なのか?だけ考えればいい

売上分析の真髄は、数字の先にある本質を見抜くこと

経営の数字と向き合うとき、多くの経営者は不安を感じています。

なぜなら、表面的な数値の変動だけでは、本当の問題点が見えてこないからです。

実は、売上向上の鍵は、適切な分析手法を知ることにあります。

この記事では、私が実際に【ユアユニ講義】(URUオンラインスクール)で学んだメソッドを用いて、経営不振の根本原因を特定する方法をご紹介します。

私もロジックツリーを使って普段の1日の業務を見直した結果、以前より30分ほど効率化を図ることができました。

竹花貴騎とURUが語る売上分析の極意

物事の本質的な原因分析とは

「数字が思うように伸びない…」そんな悩みを抱えている経営者は少なくないはずです。

経営がうまくいかない時、数字の変化だけを見ていても、なかなか解決策は見つかりません。

私たちが取り組むべきなのは、問題の根っこを探り当てることです。

実際のビジネスでよく聞く話ですが、「最近は景気が悪いから売上が下がっている」と諦めてしまうケースが多いように感じます。

でも、本当の原因は違うところにあるかもしれません。

お客様のニーズが変わっていたり、他社との違いが薄れていたり、あるいは社内の仕事の進め方に無駄があったり。

まずは今の状況をしっかり見極めることから始めましょう。

売上データは月単位や週単位、場合によっては時間帯ごとに分けて、どんな動きをしているのか確認します。

大切なのは、一つの見方に固執せず、いろんな角度からデータを眺めてみることです。

例えば、ある店舗では「お客様の数が減った」と思い込んでいたのですが、詳しく調べてみると「一人当たりの購入金額が下がっていた」というケース。

主に、3つのポイント分析していきます。

「いつからどう変わったのか」

「他の部署はどうなっているのか」

「外の環境はどう動いているのか」

という具合です。

このように複数の視点で見ることで、本当の問題が見えてきます。

それから、数字だけでなく現場の声を聞くのも欠かせません。

データには表れない生の情報が、意外な発見につながることも多いんです。

ですから実務では、アンケートを取ったり、直接話を聞いたり、現場を見に行ったりして、できるだけ多くの情報を集めることをお勧めします。

こうやって様々な角度から情報を集めることで、問題の本質が見えてきます。

ただし、気をつけたいことがあります。

最初から「きっとこうに違いない」と決めつけていると、大事な事実を見落としてしまうことがあります。

できるだけ先入観を持たず、目の前の事実を素直に受け止めることが大切です。

本質を探る作業は、一朝一夕にはいきません。

地道に観察を続け、分析し、仮説を立てては検証する。そうした積み重ねが、深い理解につながっていきます。

これから、この分析をもっと効果的に進めるための道具として、ロジックツリーについて詳しく説明していきます。

経営課題を解決するロジックツリー

「原因は分かったけど、これからどうすればいいんだろう…」

こんな悩みを抱えている経営者の方は多いのではないでしょうか。

そんなときに役立つのが、ロジックツリーという整理の仕方です。

難しく聞こえますが、要は問題を木の枝のように細かく分けていく方法です。

身近な例で考えてみましょう。

お店の売上が落ちてきた場合

「お客様の数が減った」のか

「一回あたりの購入額が減った」のか、

というように分けていきます。

さらに、

お客様の数が減った理由を

「新しいお客様が来なくなった」

「常連さんが減った」

と掘り下げていく。

こんな感じです。

経験則では、このように3〜4回ほど掘り下げると、「じゃあ、これをやってみよう」という具体的な対策が見えてくることが多いんです。

大事なのは、考えられる要因を全部洗い出しつつ、同じような内容を重複させないこと。

実際にある飲食店では、こんな風に整理していきました。

・お客様を増やす→新しい集客方法を試す→インスタでメニューを発信

・一回の注文額を増やす→メニューを見直す→期間限定商品を作る

・テーブル回転を上げる→注文の流れを改善→タブレット注文を導入

このように具体的な行動に落とし込むと、次にやるべきことが見えてきます。

よくある失敗は、思いついたことを闇雲に書き出してしまうこと。

大切なのは「この対策で本当に良くなるの?」としっかり考えることです。

また、一人で考え込まずに、スタッフみんなで意見を出し合うのがおすすめです。

色んな立場の人の意見を聞くことで、思いもよらない解決策が見つかることも。

それから、作ったロジックツリーは時々見直すことも忘れずに。

世の中の変化に合わせて、新しいアイデアを加えたり、優先順位を変えたりする必要があるからです。

このやり方を使いこなすと、「何となく困っている」という状態から、「これをやればよさそう」という具体的な行動プランが見えてきます。

では次に、このロジックツリーと組み合わせると効果的な「戦略キャンバス」について、実践的な使い方を紹介していきます。

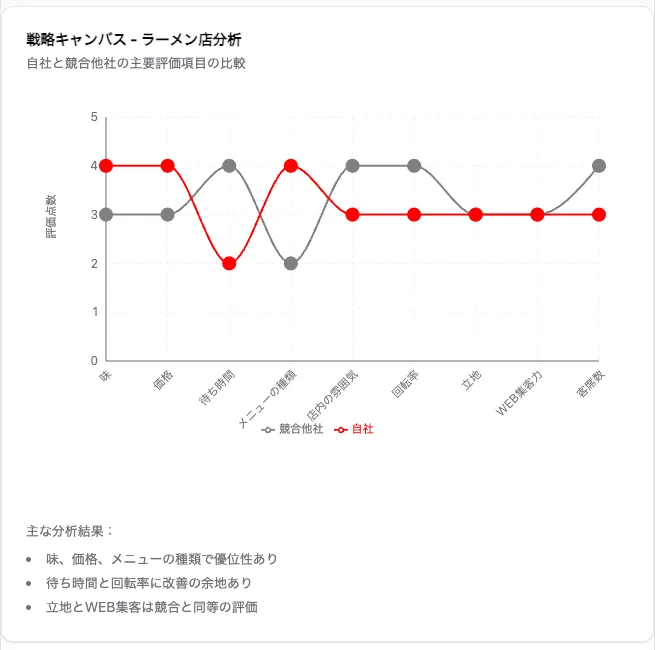

事業改善のための戦略キャンバス活用法

「競合と差別化を図りたいけど、どこから手をつければいいんだろう…」

こんな思いを抱えている方に、とても役立つツールがあります。

戦略キャンバスは、自社と競合の特徴を一枚の図にまとめて、新しい可能性を見つけるための地図のようなものです。

横軸に評価項目、縦軸に評価点数をとって、自社と競合の特徴を線で結んでいきます。

たとえば、近所のラーメン店で考えてみましょう。

| 評価項目 | 他社 | 自社 |

|---|---|---|

| 味 | 3点 | 4点 |

| 価格 | 3点 | 4点 |

| 待ち時間 | 4点 | 2点 |

| メニューの種類 | 2点 | 4点 |

| 店内の雰囲気 | 4点 | 3点 |

| 回転率 | 4点 | 3点 |

| 立地 | 3点 | 3点 |

| WEB集客力 | 3点 | 3点 |

| 客席数 | 4点 | 3点 |

作り方のコツは、まず10個程度の評価項目を挙げること。

そして、それぞれの項目を1〜5点で評価していきます。

横軸に評価項目、縦軸に評価点数をとって、

自社(🔴)と競合(⚫️)で結んでいきます。

この線グラフを比較すると、意外な発見があるものです。

「うちは味には自信があるけど、待ち時間が長すぎたんだ」

「競合店は種類は少ないけど、回転が早いな」

このように、目に見える形で比較できるのが戦略キャンバスの良いところです。

特に効果的なのは、お客様の視点で評価項目を考えること。

「実は価格より待ち時間の方が重要だった」

「意外とお店の雰囲気で選んでいる人が多い」

こんな気づきが、新しい戦略のヒントになります。

大切なのは、感覚的な評価ではなく、できるだけ客観的な数字を使うこと。

「味の評価」なら口コミサイトの点数

「回転率」なら実際の待ち時間

「価格帯」なら客単価の平均

このように具体的な数字を基に評価すると、より正確な分析ができます。

作成した戦略キャンバスを見ながら、チームで話し合うと新しいアイデアが生まれやすいんです。

「この部分を強化すれば、すぐに差がつけられそうだ」

「ここは競合と差別化できるポイントになりそう」

視覚的に分かりやすいので、スタッフ全員で方向性を共有するのにも役立ちます。

ただし、注意点もあります。

あまり多くの項目を一度に改善しようとすると、中途半端な結果に終わりがち。

まずは2〜3個の重要項目に絞って、集中的に取り組むことをおすすめします。

また、3ヶ月に1回程度は見直しをすること。

市場環境は常に変化していますし、競合の動きも変わってきます。

定期的な見直しで、常に鮮度の高い戦略を保つことができます。

次は、この戦略キャンバスを使って見えてきた課題を、具体的な数字で管理していく方法について説明していきます。

URUメソッドと竹花貴騎の分析手法

売上要素分解による数値管理のコツ

「数字を見なきゃいけないのは分かるけど、どの数字を追えばいいんだろう…」

こんな迷いを感じている方も多いのではないでしょうか。

今日は、売上を分解して、本当に大切な数字を見つけるコツをお話しします。

実は、売上って意外とシンプルな要素で成り立っています。

例えば小売店なら、

売上 = お客様の数 × 一人当たりの購入額

飲食店なら、

売上 = 客数 × 客単価 × 回転率

これを、さらに細かく見ていくんです。

ある洋服店の例を見てみましょう。

去年と比べて売上が15%落ちていました。でも、これを分解してみると…

・来店客数:変化なし

・購入率:20%ダウン

・客単価:5%アップ

なんと、「来てくれたお客様が買わずに帰ってしまう」というのが一番の問題だったんです。

この発見から、接客方法を見直したところ、3ヶ月で売上が回復した、という事例があります。

数字を追うコツは、

「分解→比較→対策」という3ステップ。

まず

・売上を基本要素に分解

次に

・時期や店舗での比較

最後に

・効果的な対策

を考えます。

よくある失敗は、あまりにも多くの数字を追いすぎること。

私の経験では、日々チェックする指標は3つくらいがちょうどいいですね。

それと、数字だけ見て一喜一憂するのも危険です。

例えば、ある日の売上が急に2倍になった!

でも、実は近くでイベントがあっただけ、なんてことも。

大切なのは、数字の裏にある「なぜ?」を考えること。

特に気をつけたいのが、季節要因。

去年の同じ月と比べないと、本当の傾向は見えてきません。

具体的な管理方法としては、エクセルで簡単な表を作るところから始めるのがおすすめ。

毎日の基本数値を入れていくだけで、グラフが自動的に作られる設定にしておくと便利です。

それから、スタッフとの共有も大切。

「今月はこの数字を特に意識しよう」

「先週より○○が良くなったね」

こんな会話が自然と生まれる職場づくりを心がけましょう。

ただし、数字の管理に振り回されすぎるのも考えもの。

最終的には「お客様に喜んでもらう」という基本に立ち返ることを忘れずに。

次は、これらの数字を使って具体的な目標を立てる、KPIとKGIの設定方法についてお話ししていきます。

KPIとKGIの設定による業績改善

「目標は立てたけど、なかなか達成できないなぁ…」

こんなお悩みを持つ経営者の方、きっと多いはずです。

今日は、目標設定の考え方について、ちょっと違った角度から見てみましょう。

KGIは最終的な目標

KPIはそこに至るまでの道しるべ

と考えるとわかりやすいかもしれません。

たとえば、こんな例を考えてみましょう。

ある美容室では「月の売上300万円」というKGIを立てました。

でも、それだけじゃ具体的な行動に結びつきにくいですよね。

そこで、以下のようなKPIを設定したんです。

・新規のお客様を月30人獲得する

・リピート率を70%以上にする

・パーマやカラーの提案率を50%まで上げる

つまり、大きな目標を小分けにして、日々の行動に落とし込んだわけです。

面白いのは、この美容室の場合、スタッフの「提案率」を重視したこと。

「お客様に声をかけるのは押しつけがましいかも…」と思っていたスタッフも、

数字で見ると「あ、もっと提案してもいいんだ」と気づいたそうです。

KPIを設定する時のポイントは3つ。

1つ目は「測れる数字であること」

2つ目は「自分たちでコントロールできること」

3つ目は「全員が理解できること」

例えば「お客様満足度を上げる」は、具体的な数字がないので避けましょう。

代わりに「クレーム件数を月2件以下にする」なら、みんなで取り組めますよね。

よくある失敗は、KPIの数を欲張りすぎること。

私の経験では、部門ごとに2〜3個が適切です。

それ以上増やすと、かえって焦点がぼやけてしまいます。

また、達成度の確認も大切。

週1回の短いミーティングで進捗を共有する。

月1回はじっくり振り返る時間を作る。

こんなリズムを作ると、自然と改善が進んでいきます。

数字が悪かった時は「なぜダメだったの?」と責めるのではなく、「どうすれば良くなる?」という前向きな話し合いを。

スタッフから「こうしたらもっと良くなりそう」というアイデアが出てくるようになれば、しめたものです。

ただし、数字にばかり気を取られて、本来の目的を見失わないように注意。

お客様の笑顔や、スタッフの成長といった、数字には表れない価値も大切にしましょう。

次は、これらの目標達成に向けた具体的なプロセス分析について、実践的な方法をお話ししていきます。

プロセス分析で見えてくる成功への道筋

「目標は決まったけど、どうやって達成すればいいんだろう…」

このように悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

ここでは、目標達成のための道筋を明確にする方法についてお話しします。

プロセス分析って難しく聞こえますが、要は「どんな順番で、何をするか」を整理することです。

例えば、あるカフェの朝の準備作業を見てみましょう。

開店までの1時間、スタッフはバタバタと動き回っているのに、なぜかいつも開店時間にギリギリ間に合わない…。

そこで、作業の流れを時系列で書き出してみました。

・コーヒー豆の挽き作業:15分

・食材の仕込み:20分

・テーブルセット:10分

・床掃除:15分

・レジ準備:5分

あれ?計65分必要なのに、準備時間は60分しかない。

これじゃ間に合わないはずです。

でも、よく見ると…

「床掃除は前日の閉店時にできるな」

「レジ準備と同時にテーブルセットもできそう」

こんな気づきが生まれ、準備時間の短縮に成功という具合です。

プロセス分析のコツは、まず現状をありのままに書き出すこと。

「こうあるべき」ではなく、「今どうなっているか」から始めます。

そして、以下の3つの視点で見直していきます。

1.ムダな作業はないか

2.順番は最適か

3.同時にできることはないか

大切なのは、現場で働く人の意見を聞くこと。

「実はこの作業、すごく時間がかかるんです」

「この順番だと、どうしても手待ち時間が出てしまって…」

現場からの声で、思わぬ改善点が見つかることも多いんです。

ただし、気をつけたいポイントも。

効率を追求するあまり、品質を落としてはいけません。

さっきのカフェの例でも、「豆を挽く時間を短縮」はNG。

美味しいコーヒーを提供するという基本は守らなければなりません。

また、新しい手順を決めたら、しばらく様子を見ることも大切。

いきなり完璧な方法は見つからないもの。

少しずつ調整しながら、最適な形を探っていきましょう。

変更後は必ず振り返りの時間を設けること。

「やりづらくなった部分はない?」

「想定外の問題は出てない?」

現場の声を聞きながら、必要な修正を加えていきます。

こうして作り上げたプロセスは、新人教育にも役立ちます。

「なぜこの順番で作業するのか」が明確になっているので、理解も早くなるはずです。

プロセス分析は、一度やって終わりではありません。

定期的に見直しを行い、より良い方法を探し続けることで、組織全体が成長していくのです。

これまでの内容を実践することで、必ず業績改善への道が見えてくるはずです。

おわりに

本日はお付き合いいただき、ありがとうございました。

経営課題の分析から、具体的な業績改善まで、一緒に考えてきましたね。

問題の本質を見極め、数字で進捗を確認し、着実に前に進んでいく。

そんな当たり前のことが、実は成功への近道なんです。

完璧な解決策なんて、最初からないかもしれません。

でも、今日学んだ方法を一つずつ試してみることで、必ず道は開けるはずです。

明日から、あなたのビジネスで実践できそうなところから、早速始めてみませんか?

小さな一歩が、大きな変化を生む第一歩となりますよ。

これからの成長が、きっと楽しみになるはずです。

この動画の解説の続きは、ユアユニでご視聴いただけます。

URUオンラインスクール(ユアユニ)の無料体験

今回の記事でご紹介した竹花さんのUR-U講義や、さらに詳しい動画の内容は

以下のユアユニ(UR-U)で手に入ります。

ユアユニは、日本最大級のビジネスオンラインスクールです。無料の体験入学もあり、副業・起業に必要な全てが手に入ります。

まずは小さな一歩から始めてみましょう。明日からでも実践できる方法から、順次取り入れていくことをお勧めします。

こうした自己投資は、ビジネスの成功への近道となるはずです。

「売上分析と業績改善」のフレームワークが具体的で明快。実務で即活用できそう。

— あき (@sunnyday336) February 11, 2025

動画で学ぶ📊経営分析と戦略キャンバスまで、分かりやすい!

ユアユニ🌏の内容を実践中。超実践的なフレームワークが多数👍

【ユアユニ講義】売上向上のための分析フレームワーク完全ガイドhttps://t.co/IkvMhyCjng

ユアユニの受講生を支援するクラスタ制度

さらに、ユアユニの受講生には、起業のスタートアップを応援する

クラスタの代理店(マデサイ)というものがあります。

いきなり会社を辞めて、事業を始めるのは誰でも不安なものです。

そこで、会社を辞めることなく、副業から始めて利益が得られる様々なサポートを受けることができます。

クラスタで稼ぎながらスキルを習得できる

例えば、ユアユニで学んだことをシェアして、以下のように稼ぎながらスキルを習得できます。

ユアユニで稼げる毎月の報酬額の体験談

私の毎月の報酬例としては、

🔔ブログ一記事あたり2000円×毎月8記事まで=1.6万円

🔔スキマ時間の10分で作れる切抜き動画は500円×毎月25本=1.25万円

🔔お店の口コミ一回数分で300円×毎月10件=3000円

毎月、合計3万1500円ほど報酬を得て、学費以上に稼ぎながら、ビジネススキルを実際に身につけることができます!

勿論、毎月の活動を増やせば、これ以上稼ぐことも可能です。

🔔そのほか、切り抜きのYouTube広告収益も全て生徒に。

他にも副業からスタートできる、たくさんの方法があります!

しかも、ユアユニの受講生はクラスタの代理店活動を無料で始めることができます。

これにより、誰でもリスクを抑えて着実に事業を立ち上げることが可能になります。

代理店活動で、毎月数十万円から100万円以上稼いでいる生徒さんも多数在籍!

給与収入に安住せず、ぜひこの機会に自己投資に踏み出してください。

ユアユニを受講するキッカケ

私がユアユニを受講するキッカケになったのは、こちらの動画を見たことでした。

何気なく見ていたYoutube。おすすめに流れてきたので、軽い気持ちで視聴していると

漠然と感じていた「このままじゃいけない」という気持ちと向き合い、一歩踏み出すキッカケになりました。

今でも初心に戻りたいときに、見返してエネルギーを貰っています。

動画のまとめ

いかがでしたでしょうか。今回の記事では、【ユアユニ講義】売上向上のための分析フレームワーク完全ガイド をお話しました。

会社員として安定的に働いていても、いつ倒産の憂き目に遭うかわかりません。

一方で、ユアユニで正しい手順で副業から事業を立ち上げれば、はるかに高い収入と資産を手に入れられるのです。

そして、クラスタ代理店制度で副業で稼ぎながら、自分のアイデアを形にしていってください。

きっと、給与収入とは比べ物にならない、事業ならではの価値を実感していただけるはずです。

さらに安定的な将来のために、今をより豊かな生活にするために、必要な環境が揃っています。

この機会に自己投資に踏み出しましょう。あなたの一歩を応援しています。