業種で儲かるか儲からないかはすでに決まっている

なぜ、あの会社の新規事業は必ず成功するのか?

新規事業って、ベテラン経営者でも10個始めて、2つか3つしか成功しないって聞きますよね。

でも、この数字は決して固定されたものではありません。

実は、成功している企業には「共通のステップ」があるんです。

これらを「正しい順序」で進めることで、成功率は3倍以上に跳ね上がることが分かってきました。

この記事では、そんな成功のコツを、実例を交えながら分かりやすく解説します。

竹花貴騎 URUを活用した事業設計の基本

RFM分析による顧客セグメンテーション

お店やサービスを続けていく中で、「誰がうちの常連さんなんだろう?」って考えることありますよね。

実は、レジのデータを3つの視点で見るだけで、けっこうはっきりわかるんです。

まず、最近来てくれたかどうか(Recency)。

次に、どのくらいの頻度で来てくれるか(Frequency)。

最後に、いくら使ってくれるか(Monetary)。

例えば、ある洋服屋さんで分析した結果

実は、全お客さんの2割くらいの「常連さん」が、売上の7割以上を占めていた。

なんてことも、見えてくると思います。

この発見から、常連さんにはLINEで新商品情報を送ったり、試着会に優先招待したり。

その結果、売上も伸ばしやすいですよね。

でも、気をつけないといけないのは、あんまり細かく分けすぎないこと。

シンプルに3~4つのグループに分けるのがちょうどいいみたいです。

それと、3ヶ月に1回くらいは見直すことも大切。

お客さんの行動って、結構変わりますからね。

こうやって、お客さんのことをよく知って、それぞれに合った対応をしていく。

これって、実は昔ながらの商店のやり方とそっくりなんです。

ただ、データを使うことで、より正確にできるようになっただけ。

次は、このお客さんの分析をもとに、具体的にどんな行動を取ればいいのか、見ていきましょう。

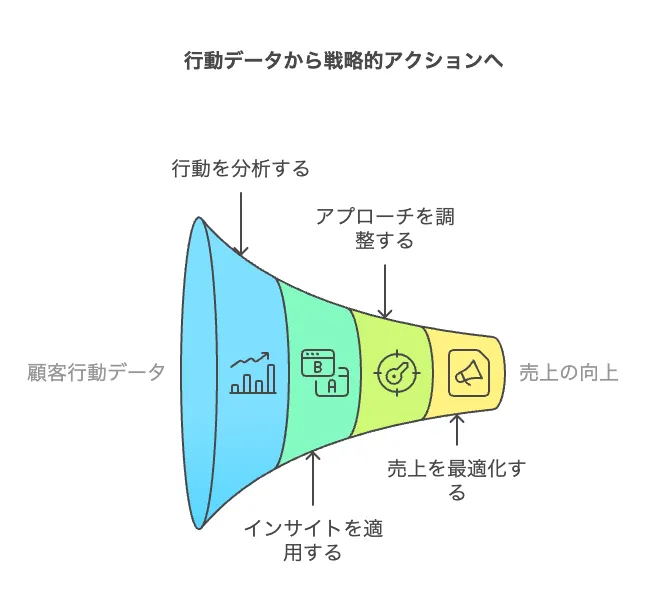

行動に基づくターゲティング戦略

今どきの商売って、お客さんが普段どんな行動を取っているかを見て、それに合わせたアプローチをすることが基本になってきています。

たとえば、ネットショップだと、お客さんがどんなページを見てるのかとか、

実際の店に来たときにどのくらい居るのかとか、

そういった行動を見ると、本当に欲しがってるものが分かってきたりします。

ある洋服屋さんだと「試着したけど買わなかった服」に共通点があることが分かって、

品物の仕入れ方を変えたりするアイデアにつながったり。

ただ調べるだけじゃもったいない。その情報を見て「次は何をしよう」って考えることが大切です。

例えば、お店でよく商品を手に取るけど買わない人がいたら、使い方のアドバイスをしてみる。

こういう小さな工夫を重ねていくと、だんだん売上が上がってきます。

最近は、スマホのアプリでポイントを貯めてもらったり、お店の中でどんな風に動いているかを調べたり、色んなことができるようになってきました。

ただし、気をつけないといけないのは個人情報の扱い方。

必要以上の情報を集めすぎると、かえってお客さんに嫌がられちゃいます。

お客さんにとって「これは便利だな」と思えることと、「ちょっと監視されてる感じがする」っていうことの境目を、しっかり考える必要がありますよね。

それから、データを取る時期も大事です。セール中とそうでない時では、お客さんの動きが全然違いますよね。

上手くいってる店は、普段の時期のデータを基本にして、セール時のデータは別物として見てるみたいです。

こんな感じで、お客さんの行動をよく見て作戦を立てていくと、徐々に効果的な売り方が見えてきます。

では次は、このお客さんの行動データを使って、実際にどんな商品を揃えていけばいいのか、具体的に見ていきましょう。

AND関数を用いた商品の品揃え

商品を選ぶとき、「これとこれがあったら便利だよね」って考えたことありませんか?実は、そういうお客さんの「あったらいいな」をデータで見つけ出す方法があるんです。

例えば、文房具屋さんで「ノートを買う人は、だいたいペンも買う」とか、カフェで「サンドイッチを頼む人は、アイスコーヒーも一緒に注文することが多い」とか。

こういう「AとB」の組み合わせを見つけることで、お店の品揃えがグッと良くなるんです。

実際にある雑貨屋さんでは、レジのデータを分析してみたら、「キッチン用品を買う人は、収納グッズも欲しがる」ということが分かって、この2つを近くに置いたら売上が2割も増えたそうです。

でも、ただ単に「よく一緒に買われるもの」を並べるだけじゃないんですよ。

季節によって組み合わせが変わったり、平日と週末で違ったり、時間帯によっても変化があったりします。

たとえば、お弁当屋さんだと、朝は「おにぎりとお茶」の組み合わせが多いけど、お昼は「お弁当とサラダ」のセットが人気、みたいな感じです。

それから、意外な組み合わせが見つかることもあります。

ある本屋さんでは、「料理の本を買う人が、実は文庫本もよく買う」ということが分かって、料理本コーナーの近くに小さな文庫本コーナーを作ったら、すごく好評だったり。

ただし、気をつけないといけないのは、データに振り回されすぎないこと。

人気の組み合わせばかり置いていると、個性のない品揃えになっちゃいますね。

それに、新しい商品を試す余地も必要です。だって、お客さんの好みって、どんどん変わっていきます。

うまくいってるお店は、データで分かった定番の組み合わせを基本にしながら、新しい商品も少しずつ試してバランスが良いのかもしれません。

大切なのは、お客さんの「便利だな」「使いやすいな」という気持ちに寄り添った品揃えを考えること。

次は、そういったお客さんの満足度を高めていくために、どんな目標を立てていけばいいのか、お話ししていきましょう。

カスタマーサクセスの目標設定

お客さんが喜んでくれる。それって商売の基本ですよね。でも、具体的にどうやって「お客さんの成功」を作っていけばいいのか、意外と悩ましいものです。

まずは、「うちのお店やサービスを使って、お客さんにどうなってもらいたいか」をはっきりさせることから始めましょう。

例えば、あるスポーツジムでは「3ヶ月で体重3キロ減」とか「半年で腰痛改善」とか、お客さんの目標を一緒に決めています。

パソコン教室なら「3ヶ月でエクセルの基礎を完璧に」とか「半年でウェブサイトが作れるように」とか、具体的な目標があると分かりやすいですよね。

でも、ただ目標を決めるだけだと、物足りないですよね。

「どうやったらその目標に近づけるか」「途中で挫折しそうになったときどうするか」って部分まで考えないと、満足度は高くなりにくいです。

例えば英会話教室だと、

・最初の1ヶ月:あいさつと自己紹介ができる

・3ヶ月目:日常会話ができる

・半年後:海外旅行で困らない

みたいな感じで、段階を分けるのも良いですね。

それから大事なのが、途中経過をちゃんと確認すること。

目標に近づいてるのか、つまずいているところはないのか。こまめにチェックして、必要なら軌道修正をする。

あと、よくある失敗が「無理な目標を設定しちゃう」ことです。

確かに高い目標も大切ですが、達成できない目標を立てても、お客さんがっかりしちゃいますよね。

現実的な目標を立てて、少しずつクリアしていく。その方が、お客さんもやる気が続くし、結果的に大きな成果につながやすいと思います。

それと、目標は固定じゃなくて、時々見直した方がいいです。

お客さんの状況って変わりますからね。途中で目標を調整することも、全然OKなんです。

こうやって、お客さんの目標達成をサポートしていくと、自然とリピーターになってくれたり、周りの人に紹介してくれたりするんです。

最終的に、お客さんとWIN×WINな関係を長く構築できれば、どれだけ売り上げを伸ばせるかの目安にもなります。

次は、こういった取り組みを始める前に、そもそもの市場規模をどう見極めるか、お話ししていきましょう。

市場規模の適切な評価方法

お好み焼き店と焼肉店、どっちが儲かるんだろう?って考えたことありますよね。実は、数字を見ていくと、かなり違いが見えてきます。

まず、全体の市場規模を見てみましょう。

お好み焼き市場が3,000億円くらいに対して、焼肉市場は1兆5,000億円を超えてるんです。単純に5倍の開きがあります。

お客さんの使い方も結構違います。

お好み焼きって、家族で食べたり、サク飯で使ったり。客単価は3,000円前後が多いんです。

一方、焼肉は会社の飲み会とか接待とかでも使われて、客単価が6,000円から8,000円。場合によっては1万円超えも珍しくありません。

リピート率を見ても面白い傾向が。

お好み焼きは「月1回」が多いのに対して、焼肉は「月2、3回」というヘビーユーザーが結構いるんです。

それに、お好み焼きって「安いから」「気軽だから」って理由で選ばれがち。でも焼肉は「美味しいから」「楽しいから」って理由が多いんです。

立地による影響も違います。

お好み焼き店は駅から少し離れた場所でも成り立つけど、焼肉店は駅前や繁華街の方が断然有利。

実際、繁華街の焼肉店は週末の回転率が3回転以上って店も珍しくないそうです。

こういった数字を見ていくと、投資回収のスピードは焼肉店の方が早そうですよね。

もちろん、初期投資は焼肉店の方が高くなります。換気設備とか、肉の保管設備とか、けっこうかかりますからね。

でも、客単価と回転率を考えると、うまくやれば投資は2年くらいで回収の目処もできそうです。

こんな感じで市場を見ていくと、今の状況なら焼肉店の方が可能性が高そうって結論が見えてきます。

ただし、これは一般的な話。実際に店を出すなら、4P分析も使ってさらに深掘りしたいところ。

その地域特有の事情とか、周りの競合店の状況とかも、しっかり調べる必要があります。

大切なのは、現実的な数字を見ながら、自分たちの強みを活かせる市場を見つけること。

すごく地道な作業かもしれませんが、この準備をしっかりやっておくと、後々困らなくて済みます。

では次は、見極めた市場でどうやって競争優位性を作っていくか、具体的な方法を見ていきましょう。

竹花貴騎 URUで競争優位性を確立する方法

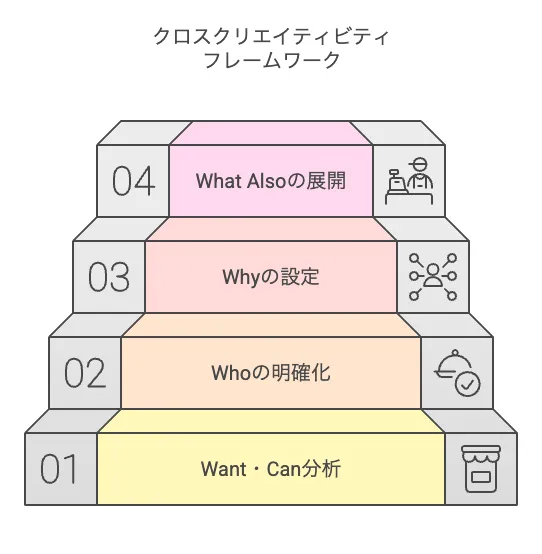

クロスクリエイティビティの導入と活用

異なる分野のアイデアを組み合わせて、新しい価値を生み出すアプローチが、今すごく注目されています。

例えば、古い町の本屋さんがカフェを始めて大当たりした話、よく聞きますよね。これも実はクロスクリエイティビティの一種といえます。

ただし、やみくもに組み合わせればいいというわけではありません。

重要なのは、お客さんにとって「これは良い!」って思える組み合わせを見つけること。

たとえば、美容院とカフェの組み合わせなら、「待ち時間が退屈」という課題を解決できます。

一方で、美容院とガソリンスタンドだと、あまり相性がよくないかもしれません。

組み合わせるときは、できれば両方の良いところを活かせる形が理想的です。

スポーツジムと整骨院が組んで、運動の後すぐにケアが受けられる仕組みを作った例なんかは、両方の専門性が見事に活きています。

気をつけたいのは、手を広げすぎないこと。

本業がおろそかになってしまっては元も子もありません。

まずは小さく試して、お客さんの反応を見ながら少しずつ広げていく。この慎重な進め方がおすすめです。

意外と見落としがちなのが、既存のお客さんの声。

「こんなのあったらいいのに」という何気ない一言の中に、新しいアイデアのヒントが隠れていることも多いものです。

では次に、こういった新しい取り組みを長く続けていくために必要な、持続可能な成長戦略についてお話ししていきましょう。

持続可能な成長を支えるフレームワーク戦略

では次に、「クロスクリエイティビティ」の具体的な4つのフレームワークについて説明していきます。

どうやって事業を新しい組み合わせで長続きさせるのか、具体例を交えながら見ていきましょう。

Want・Can分析

お客さんが「これ、欲しいな」って思うことと、自分たちが「これなら、できるぞ」ということを照らし合わせてみます。

ケーキ屋さんの例だと、お客さんから「自分でもケーキ作りたい」って声をよく聞いてたそうです。それで、店主が「うちのパティシエの技が教えられるな」と思いついて、お菓子教室を始めたんです。

今じゃ教室の生徒さんがお店の常連さんになって、Win-Winの関係になっています。

Who(誰に)の明確化

「誰に喜んでもらいたいか」をハッキリさせると、お店の方向性が見えてきます。

和食屋さんの例では、「平日のサラリーマンさん」と「休日の家族連れ」って分けて考えてみましょう。

実際、平日はサクッと食べられるランチ、休日はゆっくり楽しめる定食、って感じのメニューが増えてきてますよね。

Why(なぜ)の設定

「なんのために商売してるんだっけ?」って、時々立ち止まって考えることも大切です。

八百屋さんや道の駅の例だと、「地元の農家さんと近所の人をつなぐ架け橋になりたい」って想いを大切にしてるそうです。

この「想い」があるから、新鮮なお野菜と農家さんを、応援したいお客さんのコミュニティを作れますね。

What Also(他には何を)の展開

基本の商売に、ちょっとした工夫を加えてみる。これが意外と効果的です。

あるコーヒー屋さんが始めた「毎月のコーヒー豆お届け」サービス。

ただ豆を送るだけじゃなくて、美味しい入れ方のコツを教えたり、豆の産地の話を添えたり。

ちょっとした工夫が、実を結んで喜ばれる定番商品が生まれて行きます。

こうやって4つの視点でビジネスを見直すと、他業種の成功事例から多くのヒントが見えてきますね。

でも、全部一度にバッチリ!なんて考えなくていいんです。

できることから、ボチボチ始めていく。それが長続きの秘訣かもしれません。

さて、次は最新のトレンドや研究から見えてきた新しい発見について、お話ししていきましょう。

最新トレンドと研究成果の活用

実際の成功例として、 TSUTAYAとスターバックスの組み合わせを分析してみましょう。

この組み合わせがどうしてうまくいったのか?

「クロスクリエイティビティ」の4つの大切な視点から見ていきます。

Want・Can分析

お客さんが「こうなったらいいな」と思うことと、お店が「これならできる!」ということを上手に組み合わせた例です。

お客さんの声:

- ゆっくり本が読みたいな

- 居心地のいい場所で過ごしたいな

- 一人でもくつろげる場所がほしいな

お店ができること:

- TSUTAYAは本の品揃えが豊富

- スタバはコーヒーと居心地の良い空間作りが得意

- 両方とも接客には自信がある

この組み合わせで、新しい「本とコーヒーのある空間」が生まれました。

Who(誰に)の明確化

時間帯によって来店するお客さんの層が変わります:

平日のお昼:

- 主婦の方々

- フリーランスで働く人

- 学生さん

夕方以降:

- 仕事帰りのサラリーマン

- デートのカップル

- 勉強する学生さん

休日:

- 家族連れ

- 友達同士

- 本好きの人たち

Why(なぜ)の設定

それぞれのお店には、明確な理由がありました。

TSUTAYAさん:

- ただの本屋さんじゃない、新しい場所を作りたい

- もっとゆっくり本を選んでほしい

- 新しいお客さんを増やしたい

スタバさん:

- コーヒーの新しい楽しみ方を提案したい

- 知的な雰囲気とコーヒーを組み合わせたい

- くつろげる場所を増やしたい

What Also(他には何を)の展開

基本のサービスに加えて、色んな工夫をしています:

場所の使い方:

- 読書コーナー

- 打ち合わせスペース

- 勉強スペース

サービスの工夫:

- 本を読みながらコーヒーが飲める

- 読書会やイベントの開催

- 季節限定のドリンク提供

商品の組み合わせ:

- 本の内容に合わせたドリンク

- お得な読書セット

- 限定グッズ

特に面白いのは、一日の中での使われ方の変化です。

朝は「モーニングセットで読書」、昼は「ランチしながら雑誌タイム」、夜は「仕事帰りにほっと一息」という具合に、お客さんそれぞれの過ごし方が見えてきます。

この事例から分かるのは、ただ二つの店を並べただけじゃ足りないということ。お客さんにとって「あ、これいいな」って思える新しい価値を作り出せるかどうかが、成功の決め手なんです。

みなさんも自分のお店で「思わぬ組み合わせ」考えてみませんか?意外なところにビジネスチャンスが隠れているかもしれませんよ。

おわりに

この動画の解説の続きは、ユアユニでご視聴いただけます。

ユアユニ(UR-U)で学べる動画解説

今回の記事でご紹介した竹花さんのUR-U講義や、さらに詳しい動画の内容は

以下のユアユニ(UR-U)で手に入ります。

ユアユニは、日本最大級のビジネスオンラインスクールです。無料の体験入学もあり、副業・起業に必要な全てが手に入ります。

まずは小さな一歩から始めてみましょう。明日からでも実践できる方法から、順次取り入れていくことをお勧めします。

こうした自己投資は、ビジネスの成功への近道となるはずです。

ビジネスで勝つためのデータ活用、意外とシンプル。

— AKI (@AKI_mind) January 22, 2025

動画で学ぶ📊〇〇分析を使えば売上7割が見えてくる!成功者は賢く活用。

ユアユニ🌏の内容を実践中!新規事業の作り方から、税金対策まで全て学べます👍

【竹花貴騎 URU】新規事業の作り方|競合に勝つ7つの戦略とはhttps://t.co/P0qZ1ipgsO

ユアユニの受講生を支援するクラスタ制度

さらに、ユアユニの受講生には、起業のスタートアップを応援する

クラスタの代理店(マデサイ)というものがあります。

いきなり会社を辞めて、事業を始めるのは誰でも不安なものです。

そこで、会社を辞めることなく、副業から始めて利益が得られる様々なサポートを受けることができます。

クラスタで稼ぎながらスキルを習得できる

例えば、以下のように稼ぎながらスキルが学べます。

他にも副業からスタートできる、たくさんの方法があります!

しかも、ユアユニの受講生はクラスタの代理店活動を無料で始めることができます。

これにより、誰でもリスクを抑えて着実に事業を立ち上げることが可能になります。

給与収入に安住せず、ぜひこの機会に自己投資に踏み出してください。

ユアユニを受講するキッカケ

私がユアユニを受講するキッカケになったのは、こちらの動画を見たことでした。

何気なく見ていたYoutube。おすすめに流れてきたので、軽い気持ちで視聴していると

漠然と感じていた「このままじゃいけない」という気持ちと向き合い、一歩踏み出すキッカケになりました。

今でも初心に戻りたいときに、見返してエネルギーを貰っています。

動画のまとめ

いかがでしたでしょうか。今回の記事では、【竹花貴騎 URU】新規事業の作り方|競合に勝つ7つの戦略とは をお話しました。

会社員として安定的に働いていても、いつ倒産の憂き目に遭うかわかりません。

一方で、ユアユニで正しい手順で副業から事業を立ち上げれば、はるかに高い収入と資産を手に入れられるのです。

そして、クラスタ代理店制度で副業で稼ぎながら、自分のアイデアを形にしていってください。

きっと、給与収入とは比べ物にならない、事業ならではの価値を実感していただけるはずです。

さらに安定的な将来のために、今をより豊かな生活にするために、必要な環境が揃っています。

この機会に自己投資に踏み出しましょう。あなたの一歩を応援しています。