まずは顧客セグメントを考える|ビジネスモデルの作り方

成功する起業家は、なぜ市場調査に徹底的にこだわるのか

ビジネスプランを立てても、なかなか成功に結びつかない。

それは、あなたが「顧客の本質」を見逃しているからかもしれません。

本記事では、竹花貴騎さんの実践的なアプローチから、効果的なビジネスモデルの作り方。

成果につなげる「顧客ニーズ」の見つけ方をご紹介します。

形式的な事業計画から脱却し、実践的なビジネス構築を目指しましょう。

竹花貴騎 URUが語るビジネス成功の鍵

顧客セグメントの重要性と基本原則

「とにかく多くの人に買ってもらいたい」

そんな思いで事業を始める人は多いものです。

でも、実はそれが最大の落とし穴かもしれません。

竹花さんが強調するのは、むしろ「狙うお客様を絞る」という考え方です。

面白いことに、実際の成功例を見ると、ピンポイントで狙ったお客様の心をつかんだ商品やサービスの方が、大きな成果を上げているんです。

「20代後半の女性向け」なんて漠然と考えていませんか?

そうじゃなくて、「残業続きで自炊できない」「でも健康には気を使いたい」という具体的な困りごとに目を向けてみましょう。

そうすると、自然とサービスのアイデアが見えてきます。

ただし、気を付けたいのが「絞りすぎ」です。

あまりにも限定しすぎると、今度は商売として成り立ちません。

最低でも数万人くらいのお客様がいそうな範囲で絞るのがちょうどいいでしょう。

よく使う方法の一つに、実際にお客様の声を直接聞くというものがあります。

30人くらいの方から話を聞いてみると、だいたい同じような悩みやニーズが見えてくるそうです。

「机の上で考えるより、実際に話を聞いた方が早い」というわけです。

大切なのは、定期的に見直すこと。

世の中の変化は早いので、半年に1回くらいは「このお客様層で本当に良いのかな?」と考え直してみましょう。

これが次のステップである「お客様が本当に求めているもの」を見つけることにつながっていきます。

じゃあ、具体的にどうやってニーズを探っていけばいいのか。

それは次の項目で詳しくお話ししていきます。

ターゲティングよりもニーズ分析が先

「まずはターゲットを決めないと」

よく聞く言葉ですが、実はここに大きな落とし穴があります。

竹花さんが特に強調するのが、「ターゲット選びの前にニーズありき」という考え方です。

例えば、こんな失敗よくありませんか?

「20代のサラリーマンをターゲットにしよう!」と決めて商品を作ったけど、全然売れない。

なぜでしょう?

それは、「誰に」を先に決めすぎて、「どんな困りごとを解決するか」という視点が抜け落ちているからなんです。

例えば、某宅配弁当サービスの場合で考えてみましょう。

「働く女性向け」だけだと、まだ少し漠然としてますね。

代わりに「夜遅くまで働いて、栄養バランスの取れた食事が取れない人」という困りごとに注目してみます。

ポイントは、「買いに行く店も時間もない」→「夜間まで宅配」

「コンビニ弁当は身体に悪そうでイヤ」→「健康的なお手製弁当」

「忙しくてイライラ」→「ホッとするお弁当で癒し」

結果として、女性だけでなく、単身赴任のビジネスマンや、受験生の親御さんにまでお役に立てる状況が

浮かんできそうです。

このようにお困りごとの状況をイメージすると、アイデアに広がりが出て、本当のターゲティングにつながります。

竹花さんが提案する方法はシンプルです。

まず、街に出て、実際に困っている人の声を集めます。

SNSでのつぶやきを見るのも良いでしょう。

「あー、こまったなー」という声が多い部分にこそ、ビジネスチャンスが隠れているんです。

面白いことに、人々の困りごとって、意外と似通っているものです。

ここで大切なのは、「自分だったらこう思うはず」という思い込みを捨てること。

実際に話を聞いてみると、「えっ、そんなことに困ってたの!?」という発見がたくさんあります。

そして、見つけたニーズに対して、「これなら自分たちで解決できそう」というものを選びます。

ここでようやく、「じゃあ、このニーズを持っている人って具体的に誰だろう?」とターゲットを考え始めるわけです。

このアプローチを取ると、自然と的確なターゲット設定ができるようになります。

なぜなら、すでに「解決したい困りごと」が明確だからです。

最後に一つアドバイス。

ニーズ分析で見つけた困りごとは、必ずメモしておきましょう。

「あとで思い出せるはず」は禁物です。

その場でスマホのメモ帳アプリにでも書いておくと、あとで見返したときに新しいアイデアが浮かんでくるかもしれません。

さて、ニーズを見つけたら次は具体的な行動計画が必要です。

ビジネスモデルキャンバスという便利なツールを使えば、アイデアを形にすることができます。

次のセクションでは、このツールの具体的な活用方法についてご紹介していきます。

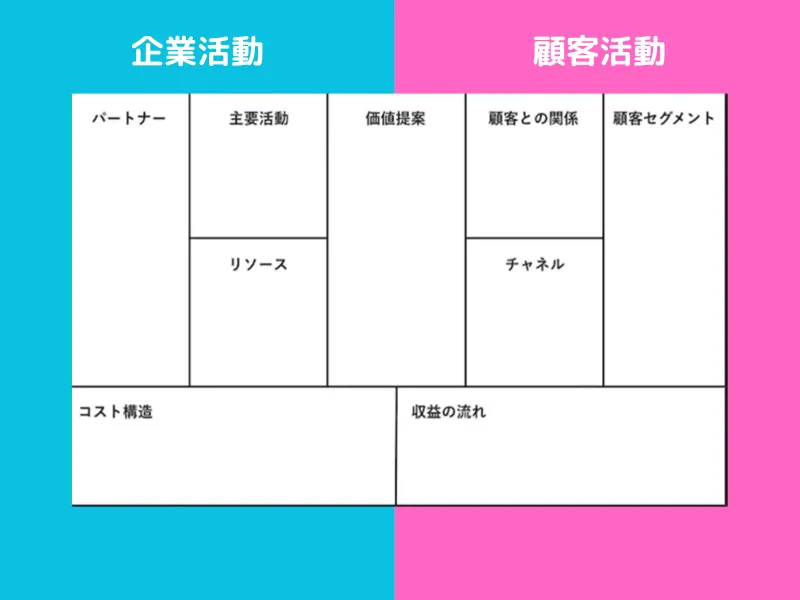

ビジネスモデルキャンバスの活用法

「いいアイデアは浮かんだけど、これをどうやってビジネスにしていけばいいんだろう?」

そんな悩みを解決してくれるのが、ビジネスモデルキャンバスという道具です。

このツールは「ビジネスの設計図」として活用できます。

でも、難しく考える必要はありません。

要は、A4用紙を9つに区切って、それぞれの枠にビジネスの要素を書き込んでいくだけです。

具体的な例を見てみましょう。

あるお弁当宅配サービスの場合はこんな感じです。

「顧客セグメント」の枠には→夜遅くまで働く社会人

「価値提案」の枠には→深夜でも健康的な食事が届く

「収益の流れ」の枠には→月額制の定期購入

というように、シンプルに書き出していきます。

面白いのは、この作業をしていると、自然と抜け漏れが見えてくることです。

「あれ?この配送コストどうやって回収しよう?」

「これって本当に毎日需要あるのかな?」

こういった疑問点が早い段階で見つかるんです。

竹花さんが特に注目するのが、「パートナー」の枠です。

「全部自分でやろう」と思いがちですが、それは現実的ではありません。

例えば、お弁当の宅配なら、調理場の共有や配送会社との連携など、他社の力を借りることで、むしろ効率的にビジネスを始められるケースもあります。

実際の書き方のコツは、

最初から完璧を目指さないこと。

付箋を使って、どんどん貼り替えていく。

チームで作業することがオススメです。みんなでワイワイ意見を出し合う。

突拍子もないアイデアも、評価は後回しにして、とりあえずどんどん出していく。

これが意外と重要なポイントです。

よくある失敗は、パソコンでキレイに作ろうとすること。

手書きと付箋の方が、アイデアの修正や発展がスムーズにできるんです。

ビジネスモデルキャンバスの真の価値は、「全体像が見える」ということ。

例えば、売上を上げたいと思ったとき。

単純に価格を上げるのではなく、

「じゃあ、この価値提案は強化できないか?」

「新しい顧客層は開拓できないか?」といった、多角的な検討ができます。

でも、ここで終わっちゃダメです。

作ったキャンバスは、定期的に見直すことが大切です。

市場環境は常に変化しているので、3ヶ月に1回くらいは、全体を見直してみましょう。

そうすることで、ビジネスの軌道修正がスムーズにできるようになります。

次は、このキャンバスを使って見つけた、色んな状況の「顧客の不」を、どうやって具体的なサービスに落とし込んでいくのか。

より実践的な手法について見ていきましょう。

竹花貴騎 URUが実践する問題解決術

顧客の「不」を発見するテクニック

「お客様の声を聞け」とよく言われますが、実は、言葉にされない「不」の方が大切だったりします。

よく実践されている方法が、「行動観察」です。

例えば、こんな場面。

スマホを片手に歩きながらコーヒーを飲もうとする人が、こぼしそうになってヒヤッとする。

「まあ、しょうがないか」で終わらせるのではなく、「これって実はビジネスチャンスかも?」と考えてみる。

実際、片手で持ちやすいボトルデザインや、こぼれにくい飲み口など、たくさんの商品開発のヒントが隠れています。

具体的な観察方法をご紹介します。

まずは、観察する場所選び。

駅、カフェ、スーパー、公園…日常的な場所で大丈夫です。

そこで15分くらい、じっと人々の行動を見てみましょう。

特に注目したいのが「ため息」や「首をかしげる」瞬間です。

そこには必ず、何かしらの「不」が潜んでいます。

面白い発見をした例を紹介します。

カフェで作業する人を観察していると、多くの人がこんな行動をしていました。

・電源を探して席を選ぶ

・PCを置くスペースを確保するために工夫する

・飲み物をこぼさないように気を使う

これらの「ちょっとした不便」から生まれたのが、電源完備の作業スペースのある専門カフェというビジネスモデルです。

でも、観察だけじゃなく、実際に体験してみることも大切です。

例えば、お年寄り向けのサービスを考える時。

老眼鏡をかけてスマホを操作してみる。

重りを付けて階段を上り下りしてみる。

こんな疑似体験をすることで、言葉では表現されない「不」が見えてきます。

記録の取り方も重要です。

スマホのメモ帳でOK。

気づいたことをどんどん書き留めていく。

できれば写真も撮っておく。

後で見返した時に、新しい発見があったりするものです。

ここで意外な事実。

実は、人々は自分が困っていることに慣れすぎて、それを「不」だと認識していないことが多いんです。

「そういえば、これって不便だったかも…」

そんな気づきを引き出すのが、色んな不を集めるときのインタビューのコツだったりします。

次は、これらの「不」をどうやってイノベーティブなアイデアに変えていくのか。

革新的なビジネスを生み出すための具体的な手法をお伝えしていきます。

イノベーション創出の具体的手法

「イノベーション」って、なんだか難しそうに聞こえますよね。

でも、竹花さんによれば、実はシンプルな考え方で生み出せるんです。

その秘訣は「組み合わせ」にあります。

例えば、こんな具合です。

既存のサービス×意外な場所

従来の商品×新しい使い方

昔からある技術×最新のテクノロジー

実際の例を見てみましょう。

コインランドリーに漫画コーナーを設置したビジネス。

「洗濯中の待ち時間」×「暇つぶしのニーズ」という組み合わせから生まれました。

今では当たり前になった「サブスク」も、実は単純な組み合わせです。

「定額制」という古い仕組みと「デジタルコンテンツ」を組み合わせただけなんです。

竹花さんがおすすめする実践方法があります。

まず、A4用紙を用意します。

左側に既存の商品やサービスを縦に並べる。

右側に「こんなのあったらいいな」というアイデアを書く。

そして、線で自由に結んでいく。

意外な組み合わせが、新しいビジネスのタネになったりするんです。

ここで大切なのが「バカにされそう」なアイデアも大事にすること。

「傘のサブスク?そんなの誰が使うの?」

実は、これが大ヒットしたサービスになったりします。

イノベーションを起こすときの落とし穴もお伝えします。

それは「技術から入りすぎる」こと。

「AIを使った〇〇」「ブロックチェーンで△△」

こういった発想は、実はあまり良くありません。

大切なのは、まず「誰のどんな困りごとを解決するか」です。

その解決手段として、たまたまAIが使えそうだった…くらいの方が上手くいきやすいんです。

実践的なアイデア出しの方法をもう一つ。

1日の生活を時間軸で見ていく。

朝起きてから夜寝るまでの行動を書き出す。

それぞれの場面で「ここ、もっと良くならない?」と考えてみる。

すると、思いもよらないビジネスチャンスが見つかったりします。

例えば、「朝の準備で慌ただしい」という当たり前の困りごと。

これを解決しようと考えると、「前日夜に朝食を配達するサービス」といったアイデアが生まれるかもしれません。

さあ、次は実際にこれらのアイデアを形にしていく段階です。

成功するビジネスモデルを設計するための具体的な方法をご紹介していきます。

成功するビジネスモデルの設計方法

「いいアイデアが浮かんだ!」

その勢いだけで突っ走ってしまうのは、実はかなり危険です。

そこで役立つのが、「3つのF」という考え方です。

Feasible(実現可能か)

Fitting(市場に合っているか)

Financial(収益は出るか)

この3つをしっかり確認していきましょう。

具体的な例で見てみます。

「食べ残しの食材を共有するアプリ」というアイデアがあったとします。

まず、Feasible。

技術的には作れそう。

でも、食品衛生法の問題があるかも。

次にFitting。

食品ロス削減という時代のニーズには合っている。

でも、他人の食べ残しに抵抗がある人も多そう。

最後にFinancial。

収益モデルをどうする?

配送コストは誰が負担する?

こうやって具体的に考えていくと、実はまだまだ詰めるべき点が見えてきます。

竹花さんが勧めるのが、「1週間ルール」です。

いいアイデアが浮かんでも、すぐには動かない。

1週間寝かせて、その間に上記の3つのFを徹底的に考える。

これだけで、失敗するリスクがグッと下がるんです。

ビジネスモデル設計で見落としがちなポイントもあります。

それは「撤退シナリオ」です。

「うまくいかなかったらどうする?」

「最小限の損失で済ませるにはどうする?」

こういった視点も、実は重要なんです。

具体的な数字の設定も忘れずに。

「月商100万円」じゃなくて

「客単価3000円×来客数1000人=月商300万円」

というように、細かく分解して考えます。

そうすると、「客単価を上げるには?」「来客数を増やすには?」という具体的な施策が見えてきます。

竹花さんが特に注目するのが、「初期費用」です。

できるだけ小さく始められる方法を考えましょう。

例えば、新しいカフェを始めるなら。

いきなり店舗を借りるのではなく、

まずはキッチンカーから始めてみる。

そんな選択肢もアリなんです。

ビジネスモデルの完成度を測る簡単な方法があります。

知り合いに3分で説明してみる。

「へー、それいいね」で終わらずに、

「いくらなら使う?」まで聞けるか。

これが意外と重要な判断材料になります。

では、このビジネスモデルを実際に動かしていくには?

次は、具体的なアプローチと検証方法についてお話ししていきます。

実践的なアプローチと検証方法

「さあ、始めよう!」

その前に、竹花さんが提唱する「小さく始めて、大きく育てる」という方法を見ていきましょう。

実は、最初から完璧を目指すのは逆効果だったりします。

例えば、こんな手順です。

Step1: 最小限の機能で始める

まずは核となる機能だけでスタート。

余計な機能は後回し。

Step2: 実際に使ってもらう

知り合いや家族など、身近な人から。

率直なフィードバックをもらう。

Step3: 改善を重ねる

使ってくれた人の声を基に修正。

それを繰り返していく。

具体例を見てみましょう。

ある宅配弁当サービスは、最初はたった10人の顧客からスタートしました。

LINE一本で注文を受け付け。

手作りのお弁当を自転車で配達。

いたってシンプルです。

でも、この小さな規模だからこそ、お客さんの生の声が聞けました。

「もう少し量を増やしてほしい」

「お箸も付けてほしい」

「支払いは月末まとめがいい」

こういった要望を素早く取り入れていけたんです。

特に重要視するのが「数字による検証」です。

例えば、こんな具合。

・注文数の推移

・リピート率

・クレームの内容と件数

・客単価の変化

これらを毎日記録していく。

エクセルでOK。

難しい分析は必要ありません。

大切なのは「続けること」です。

数字を見ていると、意外な発見があったりします。

「火曜日だけ注文が少ないな…」

「この商品、実は利益率が低いぞ…」

そんな気づきが、次の一手のヒントになります。

失敗から学ぶことも重要です。

むしろ、小さな失敗は歓迎すべきかもしれません。

「これは受け入れられなかったな」

「あの方法は効果がなかったな」

そういった経験が、より良いサービスづくりにつながっていきます。

最後に、忘れてはいけない大切なポイント。

それは「お客様の声を待つな、現場に聞きに行け」ということ。

アンケートに頼りすぎず、実際に会って話を聞く。

使っている様子を観察する。

現場で起きていることを肌で感じる。

これが、本当に価値のあるサービスを作るための近道なんです。

すぐに100点満点を目指さなくていいんです。

このブログでは、何度もお伝えしていますね。

まずは小さな一歩を。

そこから、じっくりと育てていきましょう。

そうすれば、必ず道は開けていくはずです。

おわりに

本日はお付き合いいただき、ありがとうございました。

これまで見てきたように、新しいビジネスの種は、日常の中に隠れています。

見慣れた風景の中にも、きっと誰も気づいていない「不」が眠っているはずです。

今日学んだ観察の技術を使えば、その「不」を宝物に変えることができます。

大切なのは、完璧を目指さないこと。

小さな一歩から始めて、お客様の声を聞きながら育てていけばいいのです。

明日から、街の風景が少し違って見えるかもしれません。

その気づきを大切に、自分らしいビジネスを育ててください。

きっと、素晴らしい未来が待っているはずです。

これから本格的にWeb集客を始めたい方は、ぜひご活用ください。

この動画の解説の続きは、ユアユニでご視聴いただけます。

ユアユニ(UR-U)で学べる動画解説

今回の記事でご紹介した竹花さんのUR-U講義や、さらに詳しい動画の内容は

以下のユアユニ(UR-U)で手に入ります。

ユアユニは、日本最大級のビジネスオンラインスクールです。無料の体験入学もあり、副業・起業に必要な全てが手に入ります。

まずは小さな一歩から始めてみましょう。明日からでも実践できる方法から、順次取り入れていくことをお勧めします。

こうした自己投資は、ビジネスの成功への近道となるはずです。

ビジネスモデルの本質が見えてきた!

— AKI (@AKI_mind) January 22, 2025

動画で学ぶ💡 〇〇の見つけ方で新規事業のヒントが満載

ユアユニ🌏の内容を実践中!継続収入を得るために必須のビジネスモデルの作り方を理解できるのは、本当に有難い✨

【竹花貴騎 URU】顧客ニーズの見つけ方とビジネスモデル構築術https://t.co/niXKJfo3S5

ユアユニの受講生を支援するクラスタ制度

さらに、ユアユニの受講生には、起業のスタートアップを応援する

クラスタの代理店(マデサイ)というものがあります。

いきなり会社を辞めて、事業を始めるのは誰でも不安なものです。

そこで、会社を辞めることなく、副業から始めて利益が得られる様々なサポートを受けることができます。

クラスタで稼ぎながらスキルを習得できる

例えば、以下のように稼ぎながらスキルが学べます。

他にも副業からスタートできる、たくさんの方法があります!

しかも、ユアユニの受講生はクラスタの代理店活動を無料で始めることができます。

これにより、誰でもリスクを抑えて着実に事業を立ち上げることが可能になります。

給与収入に安住せず、ぜひこの機会に自己投資に踏み出してください。

ユアユニを受講するキッカケ

私がユアユニを受講するキッカケになったのは、こちらの動画を見たことでした。

何気なく見ていたYoutube。おすすめに流れてきたので、軽い気持ちで視聴していると

漠然と感じていた「このままじゃいけない」という気持ちと向き合い、一歩踏み出すキッカケになりました。

今でも初心に戻りたいときに、見返してエネルギーを貰っています。

動画のまとめ

いかがでしたでしょうか。今回の記事では、【竹花貴騎のURU】顧客ニーズの見つけ方とビジネスモデル構築術をお話しました。

会社員として安定的に働いていても、いつ倒産の憂き目に遭うかわかりません。

一方で、ユアユニで正しい手順で副業から事業を立ち上げれば、はるかに高い収入と資産を手に入れられるのです。

そして、クラスタ代理店制度で副業で稼ぎながら、自分のアイデアを形にしていってください。

きっと、給与収入とは比べ物にならない、事業ならではの価値を実感していただけるはずです。

さらに安定的な将来のために、今をより豊かな生活にするために、必要な環境が揃っています。

この機会に自己投資に踏み出しましょう。あなたの一歩を応援しています。